lululemon 不酷了与 Meta 暂停 AI 招聘

日期:2025-08-21 17:54:38 / 人气:108

**

经常购买运动品牌的朋友们,大家最近有没有一个感觉:lululemon 不酷了。

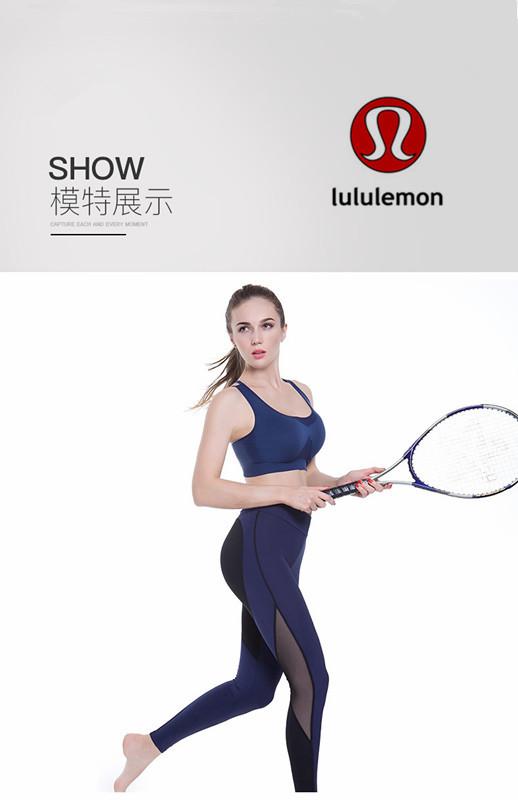

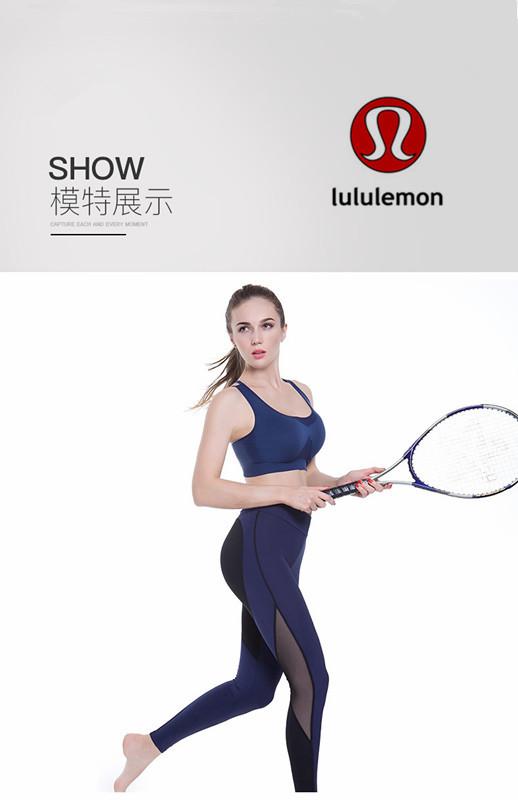

在 lululemon 变得 “不酷” 之前,很长一段时间里面,它一直是那个最酷的品牌。lululemon 最早是一个小众瑜伽品牌,后来一路狂飙,很长时间内一直是全球仅次于耐克、市值第二高的运动品牌。这个品牌破圈的过程,已经成为一个让人津津乐道的商业故事。在北美起家的时候,lululemon 瞄准的是年收入 10~15 万美金,30~35 岁的高学历的白领女性:创始人给这个群体起了一个名字,叫 “超级女孩”。

这个群体对运动穿着的品质有很高要求,同时她们希望一套运动服既能在运动时候穿,也能适用于生活休闲场景。lululemon 的衣服虽然价格比较贵,但是舒适度很高,很快就把这群人吸引成了忠实客户群体。lululemon 在发展的过程中,很少采用传统的广告营销、明星代言这些打法。它更加倾向做社区活动来增加用户粘性。同时,lululemon 的 logo 也从来不出现在产品显眼之处,有种低调不张扬的气质。早期购买 lululemon 的用户,都会有很强的社区归属感。一个又一个的线下活动使得 lululemon 开始破圈,从北美走向了全球。至今为止,lululemon 的中国区发展迅速,已经成为了全世界的第二大市场。优秀品牌的魅力,似乎无分国界。

然而,这个故事今天已经发展到了全新的章节,lululemon 正在面临着前所未有的增长压力:今年以来,lululemon 的股价跌了 50% 以上,股价已然腰斩。作为最早起家的核心市场,lululemon 在北美地区的销售额已几乎停滞增长,可比同店的销售额也出现了下滑。随着业绩压力越来越大,作为第二大市场的中国,就承担了越来越重的责任。站在上市公司的角度,中国市场需要变成现金奶牛,给公司贡献越来越多的净利润。

为什么说 lululemon 正在变得不酷了呢?它正在中国市场全力下沉,从服务特定人群的品牌,变成一个全民运动品牌。和很多努力破圈的品牌一样,这是一个充满矛盾的过程。

第一点,lululemon 开始大量上直播间进行直播带货。直播间的销售话术要更加通俗易懂,价格要更加接地气,折扣优惠肯定是少不了的。在直播间里购买 lululemon 的消费者,和原有的品牌核心人群,并不是一群人。早在 lululemon 破圈之前,各大电商和短视频平台上已经有大量的 lululemon 的平替和 “原单”—— 这些产品其实都没有得到官方的授权,本质来说都是盗版。因为众所周知的原因,这些盗版要被完全杜绝是非常困难的。lululemon 意识到,如果不自己走进直播间,不去吆喝打折,实际上很多潜在的消费者也会被这些平替和盗版截留掉。

lululemon 的第二个下沉动作,就是开始铺设奥特莱斯门店。作为一个高端品牌,lululemon 一条瑜伽裤的价格动辄上千元。不过这个价格,只是在天猫旗舰店和线下官方门店的价格。如果去奥特莱斯购买,价格可以砍掉一半以上。目前 lululemon 在中国有四家奥特莱斯门店,分别位于北京、天津、上海和苏州。举个例子,在奥特莱斯门店里面,原价 980 元的招牌瑜伽裤,价格可以低至 380 元。了解品牌定位的朋友们都知道,降价会伤害品牌势能 —— 所谓的 “伤害品牌”,指的就是你降价越多越下沉。原来你的核心用户,也就是创始人最初瞄准的 “超级女孩” 用户,她们在穿上你的衣服的时候,就不会有以前那么的有自豪感。

中国经济发展到今天,谁的衣橱里面都不会缺一条运动裤。原来的用户群之所以对 lululemon 情有独钟,背后的原因是 lululemon 不仅在运动的时候能满足功能属性,同样重要的是它带给消费者的自我感觉。但是在下沉和降价的趋势愈演愈烈的时候,lululemon 身上的品牌光环将逐步降低。当然,从财务的角度分析,lululemon 的所谓品牌势能下降,不但不会对上市公司的财务表现产生影响,短期内还很有可能是加持 —— 长期就不一定了。因为随着 lululemon 的下沉,短期内它的消费群体是越来越大的。

这里面的最大问题是,最早的那群核心用户、还是一个小众品牌就开始购买的 “超级女孩”,她们是否还会坚定地选择这个品牌呢?这群用户如果觉得 lululemon 不酷了,就会给后来的品牌新的机会。这样的趋势,北美市场已经在发生。

例如,现在市场上出现了两个呼声很高,有可能可以替代 lululemon 原本生态位的新型运动品牌。第一个品牌叫做 Vuori,也是一个来自美国加州的品牌。最早耐克是一个大众的运动品牌,lululemon 说我定位超级女孩,我主要做的是瑜伽裤 —— 这个细分场景成功地切出来了一群忠实客户。时至今日,luulemon 自身也被别的品牌细分了,Vuori 这个品牌,它就定位自己是男性的 lululemon。Vuori 的产品看上去带有一点商务的感觉,没有装饰,没有 logo。它的颜色统一是大地色系。对于商务男性来说,完全可以做到上班的时候穿一件衣服,下班到健身房的时候不换衣服,直接进行锻炼。这样能满足一个男性的主要痛点,就是在办公室和健身房之间没有时间、也懒得换衣服。2024 年,Vuori 宣布获得 8.2 亿美元的融资,公司的估值提升到 50 亿美元以上,它也已经进入到了中国市场。Vuori 在上海连续开出了三家品牌门店,并且北京和深圳的首店也会在近期落地。这个品牌的状态就像 20 年前的 lululemon,在小众的运动爱好者当中已经有知名度了,但是在大众平台上讨论它的人还很少。

除了 Vuori 之外,另外一个风更大、营销做得更多的 lululemon 竞品,自然就是 alo。alo 品牌定位上跟 lululemon 几乎一样,两个品牌之间可以说是肉搏厮杀。唯一的区别在于,alo 在风格上融入了大量的时尚元素。lululemon 的配色还是以黑白灰为主,alo 却融入了更多大胆的时尚配色,例如说泡泡粉、贝壳蓝还有薄荷绿。alo 的品牌理念就是让瑜伽运动服变得更时髦,你穿着同一套衣服,就能无缝转场,直接从瑜伽房到酒吧。定价上,alo 的产品价格甚至会比 lululemon 还要略高 10% - 20%。

这个新品牌定价不低,为什么在最近几年的美国市场快速崛起,甚至开始能够挑战 lululemon 的位置?背后最重要的原因,是它深得明星的青睐。明星是对时尚趋势最敏感的人群。上文我们所分析的 lululemon “不酷了”,这样的用户体验,对于明星来说,他们是最早能够感受到的。alo 之所以在北美爆火,靠的就是像卡戴珊和 Taylor Swift 这样的当红明星穿着它品牌的产品出门。alo 的官网首页甚至做了一个明星专区,哪个明星穿了他们的衣服,都会在官网上晒出来。上文提到,lululemon 最早起家的时候并不请明星代言,走的是社群营销的路线。但 alo 却截然相反,它选择了高举高打的策略 —— 这样的一个传播方式显然速度会更快,在社交媒体的时代里更容易吸引眼球。

除了跟明星联动之外,alo 也会在生活方式的打造上学习 lululemon,不局限在产品竞争,而是向令人向往的生活方式进行靠拢。举个例子,alo 已经推出了一个联名的冥想 APP。冥想作为一种降低焦虑的减压方式,无论在美国还是中国,正在得到越来越多人的追捧。冥想的用户群,跟 alo 品牌的用户群,也是高度重叠的。alo 还在纽约开了一家素食餐厅,这样的动作使得它超过了一个运动品牌的功能属性,成为了一种健康生活方式的代名词。alo 这个品牌,实际上我们在中国现在可以买到吗?答案是还不可以。alo 在亚洲多个国家已经开设了线下店,包括马来西亚、印尼、韩国和泰国。但是它在亚洲最大的两大市场中国和日本,目前一家门店都还没有。据说正在选址阶段,年内会在北京三里屯开出旗舰店。对于我们中国很多消费者来说,这个品牌还处于看得见却摸不着的状态。alo 给中国消费者制造了一种稀缺的属性,反而强化了消费者对于这个品牌的好奇心 —— 在小红书上,alo 这个标签的浏览量已经超过了 1.5 亿。不过网红品牌,确实会有见光死的可能性:购买过的朋友和我分享,alo 这个品牌的产品面料跟 lululemon 相比,似乎有所差距,价格不值这么贵。

但无论怎么说,无论是 Vuori 还是 alo,这些品牌的出现,对于 lululemon 的霸主地位形成挑战,是商业发展的必然规律。因为品牌认同,就是一个不断分化的过程。当年的耐克如此强大,小众的瑜伽裤领域居然能出现市值最高超过 500 亿美金的 lululemon。lululemon 很长一段时间市值都超过阿迪达斯了,后来再也没有人说 lululemon 是一个小众品牌。但是等它发展到今天的大众化阶段,它不能再去承载品牌自我认同的需求,因此越来越多新一代 “小众品牌” 也会应运而生。与其说是上文介绍的新品牌已经做得有多好,抢走了 lululemon 的市场,还不如说是 lululemon 的核心用户,到了需要新一代品牌的时候。

在美国市场,运动品牌的细分趋势也还在发展当中。放眼我们中国市场,这样的一个趋势更是刚刚开始。我在国内也投资了一个初创的运动品牌 “安欧兔”,主打的是软壳修身的冲锋衣,目前每个月的销售额也超过一千万了。未来在中国的消费市场里,我相信一定会出现更多有意思的、百花齐放的运动品牌。大家不会永远只买那些耳熟能详的名字。

与此同时,科技行业也有新动态。据业内人士透露,在花费数月时间大手笔招揽了 50 多名行业尖端的 AI 研究人员和工程师后,Meta 目前已冻结了其人工智能部门的招聘。据悉,此次招聘冻结已于上周生效,与该部门更广泛的重组同时进行。该措施还将禁止现有员工在该部门内部跨团队调动。至于招聘冻结的持续时间会有多长,目前尚未在内部传达。

据知情人士称,尽管外部招聘的冻结可能会存在一些例外情况,但这需要获得 Meta 首席 AI 官 Alexandr Wang 的许可。毫无疑问,尽管所有业内顶尖的人工智能巨头公司今年都在积极招聘,但 Meta 无疑冲锋在了最前线 —— 其不仅 “千金买骨” 般地向顶尖 AI 研究人员提供价值九位数的巨额薪酬方案,还经常使用所谓的 “反向收购式招聘” 从初创公司挖走关键领导者。

但这些大手笔的支出,也令不少业内人士对以 Meta 为代表的行业领先科技公司的投资规模表示担忧,其中一些人特别指出,Meta 快速增长的股权薪酬成本或将成为对股东回报的潜在威胁。在重组方面,财联社周三已介绍过,Meta 正在将其新成立的人工智能部门拆分为四个独立小组 —— 一个团队 (TBD 实验室) 致力于超级智能,容纳了许多新招聘的人员;第二个团队 (Products and Applied Research) 致力于人工智能产品;第三个团队 (MSL Infra) 致力于基础设施;第四个团队 (FAIR) 则专注于时间跨度更长、更具探索性的项目。

这四个团队均隶属于 Meta 超级智能实验室,该实验室的名称,本身就反映了 Meta 首席执行官扎克伯格近期对构建能在认知任务中超越人类智能的 AI 系统的重视。Meta 试图通过重新分配公司现有的大量 AI 员工,旨在更好地发挥其斥资数十亿美元招募人才的作用。此前,Meta 曾有一个名为 AGI 基础 (AGI Foundations) 的团队,负责开发该公司大型语言模型 Llama 的最新版本。在今年春季最新 Llama 模型发布表现未达预期后,该团队受到了高管的批评。作为重组的一部分,该团队已被解散。据业内人士看到的内部帖子显示,至少三名原 AGI 基础团队成员曾表示将在 Meta 最新股权归属日 ——8 月 15 日前后离开公司。

正是在 4 月份 Llama 新模型发布之后,扎克伯格开始亲自参与招募人工智能研究人员。他通过电子邮件和 WhatsApp 信息联系了 OpenAI、Google DeepMind 和其他实验室的员工,迅速发出了录用通知,其中一些人的总薪酬高达 1 亿美元。他甚至向 Thinking Machines Lab 联合创始人 Andrew Tulloch 开出过高达 15 亿美元的报价,但 Tulloch 拒绝了该提议。为了领导 Meta 的人工智能工作,扎克伯格聘请了 Scale AI 的联合创始人 Alexandr Wang,通过支付 140 亿美元收购其公司的股份以确保他加入。他还招揽了前 GitHub 首席执行官 Nat Friedman 以及 Safe Superintelligence 联合创始人 Daniel Gross—— 在招揽后者时,Meta 提出收购其风险投资公司的股份。据统计,截至 8 月中旬,Meta 已成功从 OpenAI “挖走” 了超过 20 名研究人员和工程师,从谷歌招聘了至少 13 人,从苹果招聘了 3 人,从 xAI 招聘了 3 人,从 Anthropic 招聘了 2 人 —— 总计新增了 50 多名员工。

然而,投资者对科技巨头构建人工智能的成本日益增长的担忧,在本周科技股突然遭遇的抛售中显然起到了推波助澜的作用。在 8 月 18 日的一份研究报告中,摩根士丹分析师警告称,Meta 和谷歌为吸引人工智能人才而提供的快速增长的股权薪酬,可能会威胁到它们通过回购向股东返还资本的能力。该行分析师还写道,在人才上的巨额支出 “有可能推动 AI 取得突破,创造巨大价值,但也可能在没有任何明确创新收益的情况下稀释股东价值”。

无论是 lululemon 在消费市场面临的品牌定位与竞争挑战,还是 Meta 在科技领域的 AI 战略调整,都反映出不同行业在发展进程中所面临的复杂局面。lululemon 需要重新审视品牌价值与市场策略,以应对新兴品牌的冲击和核心用户的流失风险;Meta 则需在控制成本与追求 AI 突破之间寻找平衡,向投资者证明其巨额投入的合理性。对于关注商业与科技动态的我们而言,这些案例无疑提供了宝贵的观察视角与思考素材 。

作者:盛煌娱乐

新闻资讯 News

- 警惕“结构性抽血”:HBM4狂欢...02-18

- 我最爱“鼓动”老板做10亿级公司...02-18

- 春游黄山,中式山水的天花板02-18

- 印度能源转型悖论:雄心、速度与...02-18